制造业与服务业不是此消彼长,而是相辅相成。

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

两周前,吴老师写过一篇文章,探讨企业家与资本家的语义衍变。

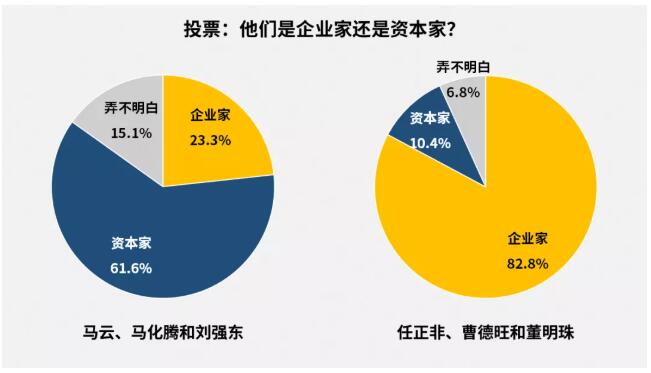

开篇,他先问了大家几个问题:马云、马化腾和刘强东是企业家还是资本家?任正非、曹德旺和董明珠是企业家还是资本家?

1.5万人投票,其中61.6%的人认为马云、马化腾和刘强东是资本家;82.8%的人认为任正非、曹德旺和董明珠是企业家。

最高赞的留言说:“你富甲一方的财富是否对应了堆积如山的货物?有,你就是企业家!没有?你就是钱生钱的资本家。”

读者的回应让小巴注意到另一个问题。

似乎在普遍的认知里,制造业是硬的(技术含量高),服务业是软的(技术含量低);制造业是实的(钱生货,货生钱),服务业是虚的(钱生钱);进而,制造业是相对高尚的,服务业是相对庸俗的;制造业出企业家,服务业出资本家。

哪怕一家企业打造了服务数亿用户的电商平台、社交软件,它的创始人都不算创造了价值,他们只是改变了交易、沟通方式,进而改变了财富在社会上的分配而已,就是资本家。

以产业出身论阶级成分,恐怕马克思都会感到意外。

如果我们把二三产业简单分成传统制造业(如纺织业)、先进制造业(如高端装备制造)、传统服务业(如住宿餐饮)、现代服务业(如信息服务),就会发现,现代服务业的高附加值——也就是赚钱多,恰恰成为了它的原罪,受千夫所指,在鄙视链的最底端。

当我们面对传统服务业时,有一个道理很容易理解:服务虽然看不见摸不着,但同样创造价值,同样需要很高的专业技能。我们为厨师、理发师、医生、相声演员的服务付费,因为我们知道,花钱买的是这门手艺。

但面对现代服务业时,很多人就转不过这道弯了。

经济学用了160年——从亚当·斯密到科斯——才明白,存在“交易成本”这种东西。简单来说就是,一个人有钱而且需要商品,另一个人有商品而且需要钱,并不是一句“缘,妙不可言”就能让双方相遇并完成交易,前前后后需要付出大量成本。

寻找买家/卖家、讨价还价、订立合同、贷款、监督质量、物流、售后、法律保护,都是交易成本。交易成本常常比商品本身的成本更高,高到一定地步,买卖就做不成了。

降低交易成本就是创造价值。服务业尤其是现代服务业,很多都在做这件事。

空车在路上乱跑,行人在路边打不到车,此时如果有人能撮合这一笔笔交易,就创造了巨大的价值。一天撮合6000万笔交易,你说技术含量高不高?

饭店闲来无客,吃货懒得出门,此时如果有人能撮合这一笔笔交易,也创造了巨大的价值。

企业库存堆积如山,顾客犹豫不决,此时传来一声:“OMG,买它!”当然创造了巨大的价值。

除了生活性服务业,还有生产性服务业:供应链金融、云服务、现代物流等等,都在降低交易成本,同时提升中国在全世界的竞争力。

可是在公众眼中,和中国制造相比,它们就是落了下乘。

重制造业,轻服务业,或者是重先进制造业,轻现代服务业,已经成为了当今中国的一股思潮。这不仅会影响几位企业家的风评,更会影响我们每个人。

“十四五”规划中提到一点:保持制造业比重基本稳定。

这是一个不太常规的目标。当我们说总量要达到××××,通胀要控制在××时,这些都是绝对值目标。而保持制造业增加值占GDP比重稳定,是一个相对值目标。

就如同你担心孩子偏科,于是给ta定下考试目标——不是数学要考到100分,而是数学成绩要占到总成绩的20%。

之所以如此规划,是因为近年来中国制造业比重快速下滑。

这个问题要从两方面看:

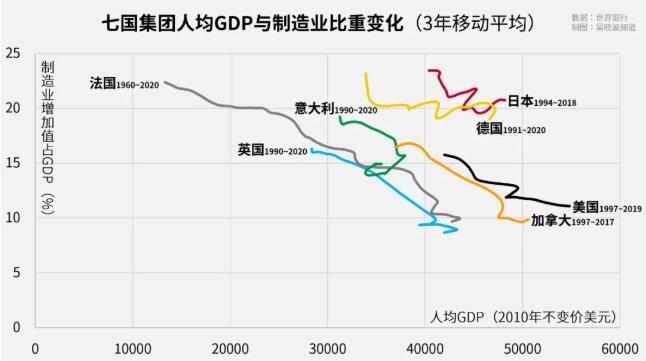

第一,放眼全球,随着人均GDP的提高,制造业比重下降是普遍现象。

其中原因很多。民众富裕了,就会要求更好的餐饮、娱乐、卫生服务;反过来民众富裕了,人力成本、服务价格也会更高,于是服务业增加值就会迅速增长。

还有一点,家庭内部活动是不计入GDP的,但是随着经济发展,做饭、洗衣、保洁、家教、家庭护理等等活动都可以交由社会完成,这些发生了交易的家庭服务就会计入GDP,服务业增加值随之提升。

相比之下,制造业增加值迅速提高就难多了,只能靠技术革命和销往更多的市场。因此即便是日本、德国这些典型的制造业国家,制造业比重也在缓慢下降。

主要发达国家中,只有韩国是例外,在人均GDP突破10000美元后的很长时间里,制造业比重非但没有下降,甚至略有上升,这得益于韩国出口导向型的经济模式。

第二,单看中国,在加入WTO的初期,这一指标相对稳定,但在近10年里,制造业比重下降了约6%,比美国、日本近20年来的降幅还大。

三张图表的横纵坐标轴比例相同

可以直接对比倾斜程度

这就引起了各界对于“产业空心化”“制造业外流”的警惕。今年7—8月份,各地政策规划相继出台:

◎ 广东提出,到2025年,制造业增加值占GDP比重保持在30%以上。

◎ 浙江提出,制造业增加值占GDP比重要从2020年的32.7%达到2025年的33.3%左右。

◎ 福建提出,到2025年制造业增加值占GDP比重保持在三分之一左右。

◎ 上海提出,到2025年制造业增加值占全市生产总值保持基本稳定。

◎ 重庆提出,到2025年,制造业占地区生产总值比重稳中有进。(2020年工业增加值比重28%,目标2025年达到30%)

◎ 天津提出,到2025年,制造业增加值占地区生产总值比重达到25%。

要说发展制造业,小巴举双手赞成。但要说把制造业比重当作目标,扭转一种普遍的经济趋势,就难免让人有一点疑虑:为了实现这一目标,会不会把更多的资金、资源、机会从服务业倾斜给制造业,换来的却是低效产出?

不仅如此,政策也会影响民意。当强调相对值目标而非绝对值目标时,服务业就站到了制造业的对立面,这会不会加深公众心中的厚此薄彼?

国家“十四五”规划同时提到:促进先进制造业和现代服务业深度融合。但在地方规划中,各省市似乎优先考虑的还是“制造业比重”。

只希望在实操阶段,不会顾此失彼。

重制造业,轻服务业,也影响了一些城市的风评。

例如,最近就有人批评杭州“缺少硬核科技”“战略性失误”。

杭州的第二产业比重为29.9%,第三产业比重为68.1%,如果你认为制造业比服务业更重要,那么确实容易看轻杭州。

* 第二产业包括采掘业、制造业、电热气水供应业和建筑业。全国制造业增加值约占第二产业增加值的70%。由于很多城市并未公布制造业比重,所以我们通过第二产业比重进行横向对比。

但杭州根本算不上异类。

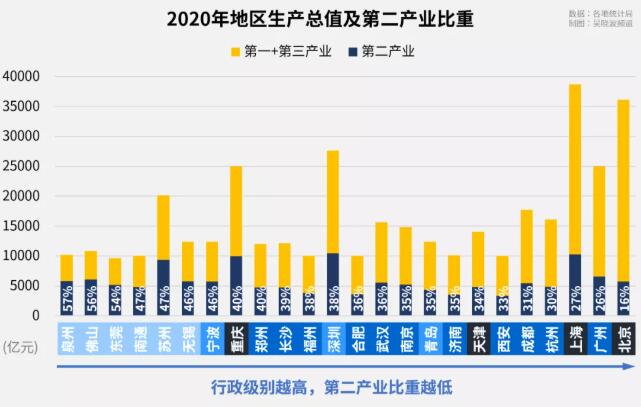

我们把24座GDP万亿城市和准万亿城市的第二产业比重进行横向对比,就会发现:行政级别越高的城市,第二产业比重越低。

图中,深深蓝色是直辖市,深蓝色是省会城市,浅蓝色是计划单列市,浅浅蓝色是地级市。

其实还可以进一步细分,省会城市中广州、杭州、成都、西安、济南、南京、武汉是副省级市,第二产业比重就低一些。而合肥、福州、长沙、郑州是地级市省会,第二产业比重就高一些。

为什么会这样呢?正反两方面原因。

一方面,行政级别高的城市,往往是国家中心城市,或是区域性中心城市,因此就要承载许多服务业区域中心的功能,例如金融中心、文化中心、交通物流枢纽,这些中心功能创造的服务业增加值,拉低了第二产业比重。

另一方面,行政级别低的城市,服务业增加值没有太多指望,只能埋头发展制造业,第二产业比重随之提升。

县域经济强的城市往往第二产业比重高

这也和城市的行政级别相关(珠三角例外)

在这种情况下,你会更重视制造业城市而轻视服务业城市吗?

最初小巴也有这种困惑,但在请教了上海交通大学陆铭教授之后,豁然开朗。他指出了一个很简单却常被忽视的视角:不仅要看城市,更要看城市群。

他说:“中心城市和外围城市之间是相互协调和分工的状态。中心城市比较优势在于微笑曲线的两端,即设计、研发、销售等等,而外围城市的比较优势则在于加工制造。……中心城市的服务业占比上升,有可能恰恰是整个城市群制造业的国际竞争力更强的体现。”

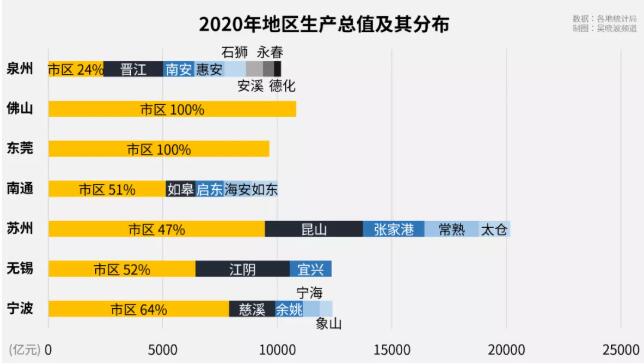

且不论浙江省内的宁波、温州,单看杭州身边的两座GDP 5000亿级城市,绍兴第二产业比重45.2%,嘉兴第二产业比重51.9%,杭州都市圈里的制造业,不算弱吧?这离不开主核杭州的“赋能”。

同理,泉州发展制造业,离不开身边的厦门、福州。佛山、东莞,离不开广州、深圳。苏州、无锡、南通,离不开上海。

制造业也离不开服务业,没有哪个发达国家的制造业脱离于繁荣的服务业单独存在。

我们希望为服务业城市正名,为服务业企业家正名,更重要的是,为服务业和制造业的关系正名,二者不是此消彼长,而是相辅相成。