针对我国产业体系有“脱实向虚”的不良倾向,怎样才能保持和强化制造业的实力与地位?

很多地方政府根据十四五规划中提出的“保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基”的具体要求,纷纷在各自制定的十四五规划中,明确地提出制造业占比的具体要求。

然而,这些要求看起来是为了稳定实体经济,其实仔细分析不难发现,它不仅难以实现,而且不利于贯彻中央提出的推动高质量发展的新时代要求。

作者:

刘志彪,南京大学长江产业经济研究院理事长、院长、教育部首批长江学者特聘教授;

赵伟,浙江大学教授;

徐宁,南京大学长江产业经济研究院副院长

制造业占比下降

是产业结构演化的一般规律

在工业化、现代化进程中,产业结构的演进服从“配第-克拉克”定律以及库茨涅兹、钱纳里等人的研究结论。产业结构的演进一般呈两个大的阶段:第一个阶段是非农化和工业化,农业产出和就业在三次产业中的比重持续下降,制造业构成的第二产业的产值和就业比重持续上升;第二个阶段是经济服务化,第三产业也就是服务业占产出和就业的比重持续上升。当代国家工业化完成尤其是“基本实现现代化”时期,第三产业产出和就业比重,无一例外地占六成以上,甚至达到七成以上。

以制造业立国的德国、日本两大经济体为参照。德国在二战后的60年代第二产业产值比重达50%以上,之后进入经济服务化阶段,第三产业占比在70年代超过二产,80年代超过60%,两德统一后的90年代超过65%,其后稳定在68%~70%之间,最近10多年三产和二产产值比重分别稳定在70%左右和23%~25%之间。与产值结构演进相一致,德国的就业结构也经历了相应的变化:20世纪60年代中期之前,二产占总就业的一半左右,三产只占三分之一多点。70年之后三产就业比重迅速增加,80年代三产就业突破50%,二产就业比重跌破40%。90年代三产就业比重突破60%,二产比重跌破35%。2000年以来分别稳定在70%以上和接近20%的水平。

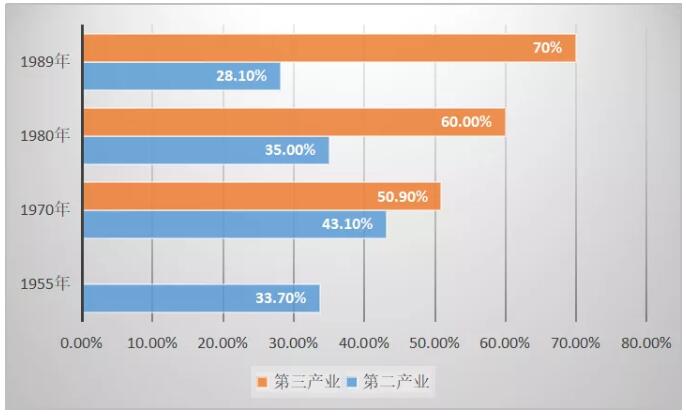

战后日本的经历与德国相似:1955—1970年,为非农化和工业化阶段,期间第二产业产值占比由33.7%上升至43.1%。1970年进入经济服务化阶段,持续到泡沫经济崩溃前的1989年。期间二产比重相继降到35%以下,最后降到28.1%。同一时期,第三产业产值比重由1970年的50.9%,相继升至1980年的60%和1989年的70%以上。就业结构的变化与此相一致。1955—1979年,二产的就业占比由24.9%上升到35.3%。1970年之后开始下降。相继降到1980年的34.3%和1990年的33.8%。2000年以来维持在30%左右。

图 1955-1989年日本第二产业和第三产业占比

随着全面小康社会阶段建设的胜利和社会主义现代化新征程的开启,我国产业结构演进的二产化高潮也已过去。其中产值结构方面,2012年发生逆转,三产占比首次超过二产,分别为45.5%和45.4%。之后三产增速持续高于二产,比重持续上升,2015年超过50%,2019年攀升到53.9%。同期二产增加值占比由45.4%下跌到40.8%和39%。从就业结构来看,我国经济服务化浪潮来得比产值结构变化要早些。本世纪开始,三产就业占比就已超过二产,但因户籍制度等原因,就业结构的非农化进程要缓慢一些,2014年二产就业人数首次超过一产,三次产业就业结构分别为29.5:29.9:40.6,初现3>2>1的就业结构。现在产业结构的总态势,也一直是三产就业和产值比重均继续不断地增加。

需要强调的是,即便经历了产业结构的上述巨变,日本和德国作为世界最重要的制造业大国与强国的地位并未动摇;即使发生了中美贸易战和新冠疫情,我国作为世界工厂的地位反而更加巩固。因此,工业化、现代化进程中制造业占比下降是客观规律也是必然趋势,我们不应纠结于其占比问题,而要深入思考如何推动优化升级、高质量发展。

稳定制造业占比与高质量发展

毋庸置疑,推动制造业优化升级与高质量发展的关键在于坚持创新引领。但实践中鼓励制造业创新,需要从认识上澄清下列两个问题:

(一)制造业创新悖论

这是指制造业创新服从索罗中性偏向,即会偏向于节约劳动力的技术进步,从而导致就业量的相对和绝对减少。这个机制使制造业创新与增加就业相悖。实践中,处于就业、GDP指标和财政等多重压力下的地方政府,其短期选择当然倾向于稳定制造业占比,但结果却有损于制造业的创新和技术进步。

如何解开这个悖论?根据各国发展的经验,应该明确,制造业只是创造国民经济效益的部门,而不是就业的“蓄水池”;就业的蓄水池应该选择大力发展服务业。因此解决这个悖论的出路,不能在制造业本身或内部寻找答案,高质量发展的唯一途径是要促进服务业的发展和创新,而不是强行规定制造业占比必须是多少。

这方面情况既被第四次经济普查数据所证明,也被阿里等新型服务业企业的个案所佐证。第四次全国经济普查数据显示:2013—2018年,我国二产从业人员由19267万减少到17255.8万,净减少2005万人,减幅10.4%;而同期三产从业人员从21067.7万人增加了4726.2万人,增幅28.9%。2019年互联网大会宣布,2018年单是阿里电商平台一家,就直接创造了1558万个就业岗位,间接创造了4082万个就业机会。

图 2013-2018年我国二三产业从业人员变化(单位:万)

(二)服务业低生产率的“成本病”

服务业具有低生产率的特征。这个问题也称为“鲍莫尔成本病”。鲍莫尔在上世纪60年代对美国产业结构的研究中发现,美国的制造业成本被技术创新和自动化大幅度降低之后,其就业和产值比重在整个经济系统中随之双双下降,而与此相反,服务业在技术进步和生产率相对较低的情况下,其规模却得以大幅度扩张。

“鲍莫尔成本病”的存在,使人们担心鼓励制造业创新会导致中国制造业如西方国家一样地位下降,导致经济增长速度放慢,从而动摇中国制造业在世界上的地位和作用。这种看法是有问题的,需要进行深入分析并厘清。

首先,制造业创新导致其占比收缩的“去工业化”,只是一个统计现象而已。随着需求规模的增长和分工深化,许多原本属于制造行业内部的服务活动(如研发设计、品牌营销网络、物流融资等)被分离出来形成一个独立发展的、为制造业服务的新行业,即生产性服务业。统计上,下降的这些部分变成了生产性服务业的增长,这其实是原本属于制造业内部服务活动的外化。这种外化恰恰是提升制造业质量和效率的必须途径。

其次,认为美国服务业高度发展是“去工业化”,是制造业空心化,这种观点其实是误导和误解。最近,国家发改委产业司原司长年勇说,很多人仅看到美国2019年制造业2.36万亿,占比仅11%,而服务业占比达81%,远大于制造业,而没有看到服务业背后的东西。其实,在美国服务业的81%里头,有60%以上都是为制造业服务的,这些年生产性服务业占美国经济总量约50%,就是说美国经济全部总量里,有一半是为制造业服务的。把生产性服务业加上制造业本身,广义的制造业占比就超过了60%,所以美国其实从来没有放弃过制造业,它一直是一个制造业大国和强国。

第三,发展现代生产性服务业,与强调发展制造业是并行不悖的。生产性服务业发展才是壮大实体经济的真正根基,才真正代表制造业的高质量发展。它包含密集的人力资本、知识资本和技术资本,是驱动制造业发展的强大心脏和聪明的脑袋。生产性服务占比可以检验一个国家制造业发展的水平和高度。研究估计,这些年我国生产性服务业占GDP的比重在20%左右,但是在不断提升,而美德日等工业强国在40~50%之间,仍有很大差距。

最后,通过强调稳定或提高制造业占比来巩固壮大实体经济,可能是错误的。是否是实体经济,不是以部门或行业来界定,而是看其活动是否创造财富。如果违反产业结构变动规律,为提升制造业占比而盲目加大投资,造成产能严重过剩,那么这些过剩的制造活动就是浪费财富,就是泡沫。巩固壮大实体经济的根基,关键是要鼓励制造业的创新活动,同时大力发展现代生产性服务业,而不是一味要求稳定或提高制造业占比。

建议采用:

“制造业占比+生产性服务业占比”

指导性指标

客观来看,“十四五”期间要实施中央提出的推动高质量发展的主题,我们的功夫多半得用在提升服务业水平上。随着信息技术革命的深化,以智能化、数字化和网络化的服务业引领制造业创新,推动制造业乃至所有产业的转型升级是大势所趋。这方面,制造业发达的江浙再次站在了全国的潮头。尤其是浙江新提出的“制造业2.0版”方略值得关注。

浙江“制造业2.0版”提出了通过“三大工程”,推动省域制造业的改造与升级:两个工程盯牢的是服务业,一个工程瞄准的是效率提升。盯牢服务业的两个工程,分别为“数字化—智能化工程”和“服务化工程”。前者强调通过“发展数字服务平台推动制造业升级”,后者明确提出“制造业的服务化”,大力发展服务型制造,培养新型营销。瞄准效率提升的工程是制造业的集群化和价值链化,提出打造4个世界级和15个优势制造业集群。集群化的直接结果无疑是增效减人,世界级的水准也一定是增效减人。

显而易见的是,要借助上述三大工程实施浙江制造2.0版,就不能给制造业设定一个占比,而是得放手让生产性服务业从制造业分离,同时培育新的生产性服务业。在统计意义上,服务业占比势必还得提升。若设定一个制造业占比,无异于自缚手脚。由此,以推动高质量发展为主题的十四五规划,不宜强调制造业占比,而应鼓励生产性服务业自制造业的分离。

为了给各地一个更科学的、宏观上的指导,我们建议中央政府扬弃“保持制造业比重基本稳定”的提法,在修订后的十四五规划中,制定一个“制造业占比+生产性服务业占比”指导性指标。这有利于我国产业结构朝更加科学合理的方向演进,有利于制造业创新和技术进步,更有利于整个国民经济的高质量发展。